学校概况

昆明学院地处中国(云南)自由贸易试验区昆明片区(昆明市经开区),总占地面积163.55万m2,是2004年5月经教育部批准,在原昆明大学和昆明师范高等专科学校的基础上,整合昆明市优质教育资源组建而成的全日制公办普通本科高校。2023年,云南省教育厅、昆明市政府签订厅市共建协议,大力支持学校建设。

学校于2008年获学士学位授予权;2012年通过教育部本科教学合格评估;2018年通过教育部本科教学审核评估,同年成为新增硕士学位授予单位;2021年入选云南省立项建设博士学位授予单位。2014年被列为云南省首批应用型整体转型试点高校;2017年成为云南省应用型示范高校,并成为云南省应用型高校联盟首届理事长单位;2015年获评第四届全国文明单位,并于2017年、2020年两次复查合格;经过历代昆院人的艰苦创业,学校已发展成为一所初具实力的综合性应用型地方新办本科院校。

学校传承“聂耳精神”,遵循“修德、惟真、博识、笃行”的办学理念,践行“明德至善、知行利物”的校训,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,为党育人、为国育才,是云南省首批培育社会主义核心价值观示范高校、首批“三全育人”综合改革试点高校,培养了大批“思想品德优、理论基础实、专业能力强、综合素质高”“上手快、后劲足、能创新”的高素质应用型人才。

学校现有教职工1472人,其中专任教师953人,专任教师中,高级职称的455人,占比约47.74%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师794人,占比约83.32%;具有工程、行业背景双师双能型教师383人,占比40.19%。硕士生导师417人,享受国务院特殊津贴专家、云南省政府特殊津贴专家及云岭学者等各类人才共150人,黄大年式教师团队、课程思政示范教学团队、省级一流课程团队36个,涌现出“全国模范教师”侯秀丽、“云南省最美教师”王东等一批优秀的教书育人模范。

学校现有22个教学科研单位,65个本科专业,涵盖经济学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。拥有硕士学位授权点16个。23个专业获批国家级和省级首批一流本科专业建设“双万计划”,其中,5个专业入选国家级一流本科专业建设点,18个专业入选省级一流本科专业建设点,入选专业数量在省内同类高校中处于领先。14个师范类专业全部通过教育部师范专业二级认证或完成专家进校考查。

学校面向全国25个省(直辖市、自治区)招生,现有全日制在校生19515人,研究生804余人。近三年,获省级教学成果一等奖4项,二等奖3项;学生竞赛获国家级奖571项,省部级奖2621项;省级优秀毕业生1037人,省级三好生385人;平均年终就业率超过90%,用人单位满意度超过98%,本科毕业生留滇率80%以上,就业满意度88.65%,连续12年获云南省高校就业创业工作目标责任考核一等奖,2023年获云南省高校毕业生就业创业工作示范单位。毕业生中涌现出亚运冠军汪生艳、山东舰军官高礼和等一批优秀学子,人才培养质量广受社会好评。

学校逐步增强科学研究水平,着力提升学科建设质量。近三年,学校研究与试验发展经费均超过1亿元,师均科研经费连续三年超过10万大关。获云南省科技进步奖一等奖、二等奖、自然科学奖二等奖等省级科研奖励22项。授权发明专利80项。在云南省高校中率先成立科技成果转化中心,持续推进高原湖泊水污染治理、魔芋资源利用与生物育种、金属有机材料、智能制造与数据应用、学特融合、跨境数字经济等重点研发领域科技创新,获批智能物流装备、智慧农业工程、沈卫明院士工作站等科研平台18个,建设6个校级科研特色团队,获得跨境贸易智能金融关键技术等中央支持地方重大专项,“药用水蛭高密度人工养殖技术成果转化研究” 等项目获云南省高校服务重点产业科技专项。

学校不断强化地方高校职能,大力开展社会服务。先后推出《关于高位推动打造面向南亚东南亚医疗卫生与健康辐射中心的建议》《“中巴经济走廊”安全报告》《中国餐饮产业发展报告》(蓝皮书)《中老铁路发展报告2023》等一系列高质量决策咨询报告。圆满完成定点帮扶红河县、东川区、禄劝县等挂联点脱贫攻坚任务。

学校不断深化交流与合作,合力构建优质育人环境。国际交流方面,主动融入“一带一路”建设,着力建设“中国-上合组织青年交流中心”特色平台,发挥地缘优势强化面向南亚东南亚的文化教育交流与合作,构建多层次、宽领域的国际交流合作格局。设立国际学院,强化留学生教育管理,面向29个国家开展多层次留学生教育,积极策划对留学生的职业能力培训,并获云南省职业培训品牌。

站在新的历史起点上,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,紧扣国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,锚定“综合性、应用型、特色化”办学理念,把握“品质立校、人才强校、文化润校、依法治校、特色兴校”发展思路,突出特色促发展、提升内涵强实力、服务地方拓空间、创新机制优治理,立足昆明、服务全省、面向全国、辐射南亚东南亚,向着建设特色鲜明的综合性应用型高水平大学目标不懈奋斗。

一、本科教育基本情况

(一)人才培养目标

学校以特色鲜明的综合性应用型高水平大学为发展目标定位。坚持应用型办学定位,服务国家战略,融入云南省、昆明市经济社会发展,紧密对接产业、行业需求,依法自主设置和调整专业。以全日制本科教育为主,积极开展研究生教育,根据学习型社会建设需要稳步开展非全日制学历教育和非学历教育,积极拓展中外合作办学和留学生教育。学校坚持为党育人、为国育才,立足昆明、服务云南、面向全国、辐射南亚东南亚,着力培养思想品德优、理论基础实、专业能力强、综合素质高的应用型人才。到2035年,学校确定“两步走”发展战略。

(1)近期目标:到“十四五”末,全面完成学校“十四五”规划各项目标任务,力争实现更名大学,初步建成特色鲜明的综合性应用型高水平大学。学校主要办学指标全面提升,办学规模适度、层次结构优化,学科专业体系更加完善,人才培养质量显著提升,科技创新能力不断增强,社会服务领域深化拓展,师资队伍建设成效更加显著,治理体系和治理能力现代化水平明显提高。

(2)远期目标:到2035年,整体办学实力显著增强,进入全国一流应用型大学行列。学校一流应用型学科体系健全完善,一流专业体系特色彰显,应用型人才培养形成品牌,科技创新能力显著增强,社会服务贡献率明显提高,区域影响力和社会声誉不断提升。

(二)学科专业设置情况

学校现有本科专业65个,涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学、医学、教育学、农学、历史学11个学科门类。其中工学专业17个占26.15%、理学专业10个占15.38%、艺术学专业9个占13.85%、管理学专业8个占12.31%、文学专业7个占10.77%、农学专业5个占7.69%、教育学专业4个占6.15%、经济学专业2个占3.08%、医学专业1个占1.54%、历史学专业1个占1.54%、法学专业1个占1.54%(图1各学科专业占比情况)。

学校现有硕士学位授权一级学科点 3个,分别为物理学、数学和中国语言文学,涵盖2 个学科门类。专业硕士点8个:农业、国际商务、材料与化工、生物与医药、电子信息、旅游管理、教育、体育;一流学科4个,其中物理学为

B

类高原学科,控制科学与工程、生态学为优势特色重点学科,跨境数字经济为省级立项建设一流学科。

图1 各学科专业占比情况(%)

学校按照“总量控制、动态调整、需求导向”的原则,制定《昆明学院普通本科招生专业预警及招生计划动态调整办法》,发挥专业建设委员会和教学指导委员会职能,召开师生听证会,形成招生-培养-就业联动的专业动态调整机制。

以需求为导向强化专业动态调整。根据市场需求及专业招生、培养和就业情况,量化专业总评分并进行排序,实行专业预警与退出制度。近三年,教育学专业撤销,人力资源管理等15个专业停止招生。

(三)在校生规模

2023-2024学年本科在校生20174人(一年级4975人,二年级6680人,三年级4259人,四年级4134人,其他126人)。

【注】:此处数据统计不含新生。

目前学校全日制在校生总规模为19515人,本科生数占全日制在校生总数的比例为94.78%。

各类在校生的人数情况如表1所示(按时点统计)。

表1.各类学生人数一览表

普通本科生数 |

18496 |

其中:与国(境)外大学联合培养的学生数 |

0 |

普通高职(含专科)生数 |

1 |

硕士研究生数 |

全日制 |

804 |

非全日制 |

0 |

博士研究生数 |

全日制 |

0 |

非全日制 |

0 |

留学生数 |

总数 |

91 |

其中:本科生数 |

86 |

硕士研究生数 |

5 |

博士研究生人数 |

0 |

授予博士学位的留学生数(人) |

0 |

普通预科生数 |

150 |

进修生数 |

0 |

成人脱产学生数 |

0 |

夜大(业余)学生数 |

6561 |

函授学生数 |

4410 |

网络学生数 |

0 |

自考学生数 |

0 |

中职在校生数(人) |

0 |

(四)本科生生源质量

2024年,学校本科计划招生4825人(其中普通本科4625人、专升本200人),实际录取考生4825人,实际报到4743人。实际录取率为100%,实际报到率为98.3%。招收本省学生4028人(其中普通本科3828人、专升本200人)。

从生源地构成看,普通本科招生4625人,面向全国25个省(自治区、直辖市)招生,其中省内生源3828人,占 82.77%,省外生源797人,占17.23%。

从生源质量看,普通本科招生实现了稳中有升。一是一本招生专业由原来的3个招生497人变为8个招生1139人,招生人数增加642人;二是公费师范生招生人数由去年的324人增加到335人;三是考生一志愿录取率较去年提高;四是调剂率较去年大幅降低且不服从调剂考生生源大幅度减少。

2024年我校在云南省录取的文史类最高分为:609分,超一本分数线59分;理工类最高分为611分,超一本最低控制分数线106分,均为我校云南省级公费师范生。

一本批次,我校录取文史类最高分为:587分,最低分为:554分,平均分为:565分。最低分超一本最低控制分数线4分。理工类最高分为:556分,最低分为:509分,平均分为: 518 分。最低分超一本最低控制分数线4分。

二本批次(临床医学类)招生受到考生关注,所录取考生分数均高于一本分数线,最高分为:553分,最低分为:522分,平均分为:533分。最低分超一本最低控制分数线17分,超二本最低控制线102分。二本普通文理批次,我校录取文史类最高分为:568分,最低分为:529分,平均分为:539分。最低分高于二本最低控制分数线49分。理工类(不包含医学类)最高分为:544分,最低分为:458分,平均分为:490分。最低分高于二本最低控制分数线38分。

学校目前有国外全日制本科生在校14人,无港澳台侨全日制本科生。

表2 生源情况

省份 |

批次 |

招生类型 |

录取数(人) |

批次最低控制线(分) |

当年录取平均分数(分) |

平均分与控制线差值 |

安徽省 |

第二批次招生A |

物理 |

20 |

465 |

512.89 |

47.89 |

安徽省 |

第二批次招生A |

历史 |

8 |

462 |

506.22 |

44.22 |

福建省 |

本科批招生 |

历史 |

9 |

431 |

482.89 |

51.89 |

福建省 |

本科批招生 |

物理 |

21 |

449 |

527.71 |

78.71 |

甘肃省 |

第二批次招生A |

物理 |

12 |

370 |

481.33 |

111.33 |

甘肃省 |

第二批次招生A |

历史 |

2 |

421 |

471 |

50 |

广东省 |

本科批招生 |

物理 |

16 |

442 |

508.44 |

66.44 |

广东省 |

本科批招生 |

历史 |

8 |

428 |

498.88 |

70.88 |

广西壮族自治区 |

第二批次招生A |

物理 |

29 |

371 |

485 |

114 |

广西壮族自治区 |

第二批次招生A |

历史 |

7 |

400 |

491.86 |

91.86 |

贵州省 |

本科批招生 |

物理 |

13 |

380 |

498.23 |

118.23 |

贵州省 |

第二批次招生A |

历史 |

7 |

442 |

497 |

55 |

海南省 |

本科批招生 |

不分文理 |

15 |

483 |

559.93 |

76.93 |

河北省 |

本科批招生 |

历史 |

9 |

449 |

539 |

90 |

河北省 |

本科批招生 |

物理 |

23 |

448 |

514.26 |

66.26 |

河南省 |

第二批次招生A |

文科 |

10 |

428 |

496.11 |

68.11 |

河南省 |

第二批次招生A |

理科 |

31 |

396 |

497.59 |

101.59 |

黑龙江省 |

第二批次招生A |

历史 |

4 |

410 |

481.5 |

71.5 |

黑龙江省 |

第二批次招生A |

物理 |

5 |

360 |

454 |

94 |

湖北省 |

本科批招生 |

物理 |

29 |

437 |

505.62 |

68.62 |

湖北省 |

本科批招生 |

历史 |

12 |

432 |

495.25 |

63.25 |

湖南省 |

本科批招生 |

物理 |

10 |

422 |

500.3 |

78.3 |

湖南省 |

本科批招生 |

历史 |

9 |

438 |

489.67 |

51.67 |

吉林省 |

第二批次招生A |

历史 |

3 |

369 |

485 |

116 |

吉林省 |

第二批次招生A |

物理 |

2 |

345 |

489 |

144 |

江苏省 |

本科批招生 |

物理 |

34 |

462 |

508.35 |

46.35 |

江苏省 |

本科批招生 |

历史 |

4 |

478 |

524 |

46 |

江西省 |

本科批招生 |

物理 |

36 |

448 |

506.84 |

58.84 |

江西省 |

本科批招生 |

历史 |

8 |

463 |

523.98 |

60.98 |

辽宁省 |

本科批招生 |

物理 |

6 |

368 |

483.83 |

115.83 |

辽宁省 |

本科批招生 |

历史 |

4 |

400 |

463.75 |

63.75 |

内蒙古自治区 |

第二批次招生A |

理科 |

18 |

360 |

442.61 |

82.61 |

内蒙古自治区 |

第二批次招生A |

文科 |

7 |

381 |

445.71 |

64.71 |

青海省 |

第一批次招生 |

理科 |

3 |

343 |

395.06 |

52.06 |

青海省 |

第一批次招生 |

文科 |

2 |

411 |

414.6 |

3.6 |

山东省 |

本科批招生 |

不分文理 |

38 |

444 |

503 |

59 |

山西省 |

第二批次招生B |

理科 |

34 |

418 |

445.67 |

27.67 |

山西省 |

第二批次招生B |

文科 |

2 |

446 |

457.10 |

11.10 |

陕西省 |

第二批次招生A |

文科 |

4 |

397 |

462.86 |

65.86 |

陕西省 |

第二批次招生A |

理科 |

27 |

372 |

461.03 |

89.03 |

四川省 |

第二批次招生A |

文科 |

20 |

457 |

501.26 |

44.26 |

四川省 |

第二批次招生A |

理科 |

50 |

459 |

529.33 |

70.33 |

天津市 |

本科批招生 |

不分文理 |

38 |

475 |

518.28 |

43.28 |

云南省 |

第一批次招生 |

理科 |

381 |

505 |

517.64 |

12.64 |

云南省 |

第一批次招生 |

文科 |

268 |

550 |

564.8 |

14.8 |

云南省 |

第二批次招生A |

理科 |

1626 |

420 |

492.61 |

72.61 |

云南省 |

提前批招生 |

文科 |

256 |

480 |

576.78 |

96.78 |

云南省 |

提前批招生 |

理科 |

234 |

420 |

551.47 |

131.47 |

云南省 |

第二批次招生A |

文科 |

289 |

480 |

538.92 |

58.92 |

重庆市 |

本科批招生 |

物理 |

36 |

427 |

515.33 |

88.33 |

重庆市 |

本科批招生 |

历史 |

11 |

428 |

499.99 |

71.99 |

二、师资与教学条件

(一)师资队伍

学校持续深入实施“人才强校”战略,聚集建设一支政治过硬、师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高水平师资队伍目标,实施“立德”、“引智”、“培优”、“团队”、“改革”等五大工程,以教师思想政治素质和师德师风建设为引领,以提高教师专业素质能力为关键,以深化教师管理体制机制改革为突破口,着力推动教师队伍数量与质量同步提升。

2023 年,围绕学校特色鲜明高水平应用型高校建设的重点任务,着力加强双师双能型教师队伍建设,选派到企业行业和科研院所进行实践锻炼累计67人,引进高层次人才36人,其中云南省“兴滇英才支持计划”首席技师2人,五层次人才4人。坚持“精培优育”青年人才,27名青年优秀教师列入“培优”工程重点培养阶段培育人选,聘用20名省内外银龄教师,对青年教师进行“传帮带”,通过项目化管理,提升教师教学科研能力。

学校现有专任教师953人、外聘教师263人,折合教师总数为1090.5人,外聘教师与专任教师人数之比为0.28:1。按折合学生数22355.8计算,生师比为20.5。专任教师中,“双师型”教师383人,占专任教师的比例为47.74%;具有高级职称的专任教师455人,占专任教师的比例为47.74%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师794人,占专任教师的比例为83.32%。近两学年教师总数详见表3。

表3.近两学年教师总数

|

专任教师数 |

外聘教师数 |

折合教师总数 |

生师比 |

本学年 |

953 |

263 |

1090.5 |

20.5 |

上学年 |

952 |

370 |

1172 |

20.62 |

【注】生师比=折合在校生数/折合教师总数(折合教师总数=专任教师数+外聘教师数×0.5+临床教师*0.5)

教师队伍职称、学位、年龄的结构详见表4。

表4.教师队伍职称、学位、年龄结构

项目 |

专任教师 |

外聘教师 |

数量 |

比例(%) |

数量 |

比例(%) |

总计 |

953 |

/ |

263 |

/ |

职称 |

正高级 |

127 |

13.33 |

56 |

21.29 |

其中教授 |

112 |

11.75 |

40 |

15.21 |

副高级 |

328 |

34.42 |

12 |

4.56 |

其中副教授 |

292 |

30.64 |

12 |

4.56 |

中级 |

412 |

43.23 |

119 |

45.25 |

其中讲师 |

371 |

38.93 |

4 |

1.52 |

初级 |

49 |

5.14 |

19 |

7.22 |

其中助教 |

30 |

3.15 |

3 |

1.14 |

未评级 |

37 |

3.88 |

57 |

21.67 |

最高学位 |

博士 |

377 |

39.56 |

28 |

10.65 |

硕士 |

417 |

43.76 |

80 |

30.42 |

学士 |

131 |

13.75 |

119 |

45.25 |

无学位 |

28 |

2.94 |

36 |

13.69 |

年龄 |

35岁及以下 |

145 |

15.22 |

77 |

29.28 |

36-45岁 |

387 |

40.61 |

64 |

24.33 |

46-55岁 |

336 |

35.26 |

66 |

25.1 |

56岁以上 |

85 |

8.92 |

56 |

21.29 |

近两学年教师职称、学位、年龄情况见图2、图3、图4。

|

图2 近两年教师职称情况(%) |

|

图3 近两学年教师学位情况(%) |

|

图4 近两学年教师年龄结构(%) |

|

学校目前省级高层次人才65人,其中2023年当选15人;省部级突出贡献专家24人,其中2023年当选2人;省级教学名师6人,其中2023年当选1人。

学校现有黄大年式教师团队1个,省级高层次研究团队7个,省级课程思政教学团队3个 。

(二)本科主讲教师情况

本学年高级职称教师承担的课程门数为1145,占总课程门数的54.11%;课程门次数为3745,占开课总门次的46.09%。

正高级职称教师承担的课程门数为433,占总课程门数的20.46%;课程门次数为1076,占开课总门次的13.24%。其中教授职称教师承担的课程门数为389,占总课程门数的18.38%;课程门次数为982,占开课总门次的12.08%。

副高级承担的课程门数为912,占总课程门数的43.1%;课程门次数为2848,占开课总门次的35.05%。其中副教授职称教师承担的课程门数为813,占总课程门数的38.42%;课程门次数为2598,占开课总门次的31.97%。

【注】以上统计包含外聘人员与离职人员。

学校要求教授始终将本科教学工作作为第一要务,发挥示范作用,为提高学校本科教学水平和人才培养质量奠定良好基础。承担本科教学的具有教授职称的教师有146人,以我校具有教授职称教师146人计,主讲本科课程的教授比例为100%。

【注】以上统计包含离职人员,只统计本校人员。

图5 各职称类别教师承担课程门数占比(%)

图6 近两学年教授为本科生上课情况(%)

我校有国家级、省级教学名师6人,本学年主讲本科课程的国家级、省级教学名师6人,占比为100%。

本学年主讲本科专业核心课程的教授101人,占授课教授总人数比例的53.16%。高级职称教师承担的本科专业核心课程293门,占所开设本科专业核心课程的比例为65.55%。

(三)教学经费投入情况

学校严格执行教学经费使用管理办法,明确教学经费的使用范围、经费来源、划拨形式、使用管理等内容,保障教学经费稳步增长,加大人才引进、专业建设、课程建设和产业学院建设等专项经费支持力度,保障实验经费、实习经费等专项支出,进一步凸显本科教育工作中心地位。

2023年教学日常运行支出为6060.34万元,本科实验经费支出为569.81万元,本科实习经费支出为545.28万元。生均教学日常运行支出为2710.86元,生均本科实验经费为308.07元,生均实习经费为294.81元。近两年生均教学日常运行支出、生均实验经费、生均实习经费详见图7。

图7 近两年生均教学日常运行支出、生均实验经费、生均实习经费(元)

(四)教学设施应用情况

学校始终高度重视教学条件和实验室硬件设施建设,通过不断加大人力物力投入,教学用地、教学行政用房方面得到改善,教学科研仪器设备投入稳步提升,为推动学校整体教学水平的高质量发展提供了保障。

1.教学用房

根据2024年统计,学校总占地面积163.55万 m⟡,产权占地面积为161.68万m⟡,学校总建筑面积为67.43万 m⟡。

学校现有教学行政用房面积(教学科研及辅助用房+行政办公用房)共415456m⟡,其中教室面积133919m⟡(含智慧教室面积2323m⟡),实验室及实习场所面积173918m⟡。拥有体育馆面积20902m⟡,拥有运动场面积101657m⟡。

按全日制在校生19515人算,生均学校占地面积为83.81(m⟡/生),生均建筑面积为34.55(m⟡/生),生均教学行政用房面积为21.29(m⟡/生),生均实验、实习场所面积8.91(m⟡/生),生均体育馆面积1.07(m⟡/生),生均运动场面积5.21(m⟡/生)。详见表5。

表5 各生均面积详细情况

类别 |

总面积(平方米) |

生均面积(平方米) |

占地面积 |

1635468.76 |

83.81 |

建筑面积 |

674297.35 |

34.55 |

教学行政用房面积 |

415456 |

21.29 |

实验、实习场所面积 |

173918 |

8.91 |

体育馆面积 |

20902 |

1.07 |

运动场面积 |

101657 |

5.21 |

2.教学科研仪器设备与教学实验室

学校现有教学、科研仪器设备资产总值3.92亿元,生均教学科研仪器设备值1.76万元。当年新增教学科研仪器设备值3072.54万元,新增值达到教学科研仪器设备总值的8.49%。

本科教学实验仪器设备23562台(套),合计总值2.85亿元,其中单价10万元以上的实验仪器设备384台(套),总值11849.28万元,按本科在校生18496人计算,生均实验仪器设备值15409.405元。

学校省部级实验教学中心5个,省部级虚拟仿真实验教学项目11个。

3.图书馆及图书资源

截至2024年09月底,学校拥有图书馆2个,图书馆总面积达到40093m⟡,阅览室座位数5403个。图书馆拥有纸质图书248.08万册,当年新增33020册,生均纸质图书110.97册。拥有电子期刊31.016万册,学位论文690.337万册,音视频12686小时。此外,馆藏纸质中文期刊911种,拥有中国知网、维普等110余个可用中、外文数据库。2023年图书流通量达到3.573万本次,电子资源访问量412.98万次,当年电子资源下载量122.56万篇次。

实行开放式借、阅、研一体化、一校多馆跨校区“一证通”、通借通还通阅服务模式,为师生提供了便捷的信息检索和良好的借阅、学习环境,馆内无线网络覆盖。通过优化图书馆空间布局,先后设立了“云岭先锋党建书屋”、“考研学习室”和“云雁空间”等研习空间,较好地满足了本校师生查阅信息、拓宽知识视野的需要,并且为教学和科研工作提供有力的保障。

三、教学建设与改革

(一)专业建设

全校共有65个本科专业,停招专业15个,具体详见表6。23个专业获批国家级和省级首批一流本科专业建设“双万计划”,其中,5个专业入选国家级一流本科专业建设点,18个专业入选省级一流本科专业建设点,入选专业数量在省内同类高校中处于领先。14个师范类专业全部通过教育部师范专业二级认证或完成专家进校考查。

表6 停招专业统计表

序号 |

校内专业名称 |

专业名称 |

专业代码 |

所属单位名称 |

1 |

思想政治教育 (专升本) |

思想政治教育 |

030503 |

马克思主义学院(昆明科学发展研究院、昆明南亚东南亚合作战略研究院) |

2 |

特殊教育 (专升本) |

特殊教育 |

040108 |

学前与特殊教育学院 |

3 |

英语(专升本) |

英语 |

050201 |

外国语学院 |

4 |

机械设计制造及其自动化(专升本) |

机械设计制造及其自动化 |

080202 |

机电工程学院 |

5 |

电气工程及其自动化(专升本) |

电气工程及其自动化 |

080601 |

机电工程学院 |

6 |

计算机科学与技术 (专升本) |

计算机科学与技术 |

080901 |

信息工程学院(大数据应用专精特新产业学院) |

8 |

烹饪与营养教育 (专升本) |

烹饪与营养教育 |

082708T |

旅游学院(现代旅游餐饮产业学院) |

8 |

植物保护 (专升本) |

植物保护 |

090103 |

农学与生命科学学院 |

9 |

动物医学 (专升本) |

动物医学 |

090401 |

农学与生命科学学院 |

10 |

药学(专升本) |

药学 |

100701 |

医学院 |

11 |

护理学(专升本) |

护理学 |

101101K |

医学院 |

12 |

工程造价 |

工程造价 |

120105 |

建筑工程学院 |

13 |

旅游管理 (专升本) |

旅游管理 |

120901K |

旅游学院(现代旅游餐饮产业学院) |

14 |

酒店管理 (专升本) |

酒店管理 |

120902 |

旅游学院(现代旅游餐饮产业学院) |

15 |

环境设计 (专升本) |

环境设计 |

130503 |

美术与艺术设计学院 |

表7 国家级、省级一流专业名单

序号 |

校内专业(大类)名称 |

专业类型 |

获批通过时间 |

1 |

学前教育 |

国家级一流专业建设点 |

2019 |

2 |

汉语言文学 |

国家级一流专业建设点 |

2021 |

3 |

数学与应用数学 |

省级一流专业建设点 |

2019 |

4 |

物理学 |

国家级一流专业建设点 |

2020 |

5 |

化学 |

省级一流专业建设点 |

2019 |

6 |

土木工程 |

省级一流专业建设点 |

2019 |

7 |

护理学(普高) |

省级一流专业建设点 |

2019 |

8 |

财务管理 |

省级一流专业建设点 |

2019 |

9 |

音乐学 |

国家级一流专业建设点 |

2021 |

10 |

视觉传达设计(平面方向) |

省级一流专业建设点 |

2019 |

11 |

环境设计 |

省级一流专业建设点 |

2019 |

12 |

酒店管理 |

国家级一流专业建设点 |

2020 |

13 |

体育教育 |

省级一流专业建设点 |

2020 |

14 |

思想政治教育 |

省级一流专业建设点 |

2020 |

15 |

特殊教育 |

省级一流专业建设点 |

2020 |

16 |

烹饪与营养教育 |

省级一流专业建设点 |

2020 |

17 |

舞蹈学 |

省级一流专业建设点 |

2020 |

18 |

工程造价 |

省级一流专业建设点 |

2020 |

19 |

小学教育 |

省级一流专业建设点 |

2021 |

20 |

应用统计学 |

省级一流专业建设点 |

2021 |

21 |

物联网工程 |

省级一流专业建设点 |

2021 |

22 |

旅游管理 |

省级一流专业建设点 |

2021 |

23 |

水利水电工程 |

省级一流专业建设点 |

2021 |

表8 通过教育部师范第二级认证专业名单

序号 |

校内专业(大类)名称 |

专业类型 |

获批通过时间 |

1 |

学前教育 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2020 |

2 |

数学与应用数学 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2022 |

3 |

体育教育 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2022 |

4 |

音乐学 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2022 |

5 |

汉语言文学 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2022 |

6 |

物理学 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2022 |

7 |

历史学 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2023 |

8 |

美术学 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2023 |

9 |

特殊教育 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2023 |

10 |

舞蹈学 |

师范类专业认证(二级及以上) |

2023 |

我校专业带头人总人数为71人,其中具有高级职称的67人,所占比例为94.37%,获得博士学位的27人,所占比例为38.03%。

学校落实“学生中心,产出导向”理念,依据本科专业类教学质量国家标准、“四新”专业建设、各类专业认证、现代产业学院建设指南及行业标准,出台《昆明学院2023版本科专业人才培养方案编制意见》,夯实人才培养理论基础,设置“通识教育实践(基础技能)+专业教育实践(专业技能)+岗前集中实践(创新创业技能)”等实践教育模块,强化专业技能培养,鼓励创新创业教育。全面落实产出导向,开展行业产业人才需求调研,学科、行业专家、用人单位和毕业生代表共同参与培养方案修订,人才培养夯实理论基础,突出专业技能,鼓励创新创业教育。2024级本科培养方案中,人文社科类专业实践教学学分占总学分比例平均为29.7%,理工农医类专业平均为29.6%,各学科培养方案学分统计如下表9所示。

表9 全校各学科2024级培养方案本科专业培养方案学分统计表

学科 |

必修课学分比例 |

选修课学分比例 |

实践教学学分比例 |

学科 |

必修课学分比例 |

选修课学分比例 |

实践教学学分比例 |

哲学 |

0 |

0 |

0 |

理学 |

72.76 |

17.69 |

32.14 |

经济学 |

56.65 |

24.68 |

23.1 |

工学 |

56.45 |

20.09 |

27.3 |

法学 |

46.82 |

25.88 |

26.35 |

农学 |

74.48 |

18.45 |

28.1 |

教育学 |

57.65 |

25.45 |

37.68 |

医学 |

90.76 |

9.24 |

35.92 |

文学 |

71.75 |

17.52 |

23.57 |

管理学 |

70.84 |

19.21 |

25.74 |

历史学 |

72.75 |

8.87 |

26.08 |

艺术学 |

61.47 |

25.94 |

50.88 |

(二)课程建设

学校对照“ 两性一度”建设一流课程。一是出台《 昆明学院一流本科课程建设意见》,鼓励教师对照“两性一度”金课标准,开展教学内容、教学方法和评价方式改革。二是分类建设。按照线上、线下、线上线下混合、社会实践类课程、虚拟仿真实验教学等不同类型进行课程建设。三是分级培育。专业按照“校级-省级-国家级”三级贯通的一流本科课程建设体系对课程进行逐层优化提升。四是经费保障。对校级一流课程和课程思政示范课程给予2万/门的培育经费,投入448万元专项经费支持校级一流课程培育。五是以评促建。依托课程中心,开展课程评价 654 门次,参评教师978 人,打通评价-反馈-改进通道。

我校已建设MOOC课程100门,SPOC课程8门,本学年,共开设本科生公共必修课、公共选修课、专业课共2004门、8004门次。近两学年班额统计情况详见表10。

表10 近两学年班额统计情况

班额 |

学年 |

公共必修课(%) |

公共选修课(%) |

专业课(%) |

30人及以下 |

本学年 |

3.73 |

8.48 |

30.19 |

上学年 |

6.45 |

0.65 |

29.47 |

31-60人 |

本学年 |

66.68 |

33.93 |

61.79 |

上学年 |

54.04 |

1.96 |

63.77 |

61-90人 |

本学年 |

8.47 |

8.48 |

6.47 |

上学年 |

14.36 |

8.5 |

5.68 |

90人以上 |

本学年 |

21.12 |

49.11 |

1.54 |

上学年 |

25.15 |

88.89 |

1.08 |

“双万计划”一流课程建设有进步。现有省级一流课程 29 门,其中线下课程 21 门,线上线下混合式课程 7 门,社会实践课程 1 门。培育校级一流课程 163 门,其中线下课程 63 门,线上线下混合式课程 76 门 ,社会实践课程 15 门,虚拟仿真实验课程 6 门,线上课程 3 门。校级课程思政示范课程 81 门。

表11 省级一流课程名单

序号 |

课程类型 |

课程名称 |

课程负责人 |

开课学院 |

1 |

线下一流课程 |

固体物理 |

杨海 |

物理学院 |

2 |

线下一流课程 |

护理研究 |

桂翠华 |

医学院 |

3 |

线下一流课程 |

拉丁舞 |

田应娟 |

音乐舞蹈学院 |

4 |

线下一流课程 |

有机化学 |

李维莉 |

化学化工学院 |

5 |

线下一流课程 |

基础会计 |

刘方乐 |

经济管理学院 |

6 |

线下一流课程 |

云南民族民间舞 |

朱迪 |

音乐舞蹈学院 |

7 |

线下一流课程 |

财务管理 |

雷新华 |

经济管理学院 |

8 |

线下一流课程 |

药理学 |

陶剑 |

医学院 |

9 |

线下一流课程 |

广电新闻采访报道 |

孙雪莹 |

人文学院 |

10 |

线下一流课程 |

生态学 |

侯秀丽 |

农学与生命科学学院 |

11 |

线上线下混合 一流课程 |

计算机网络 |

宋杰 |

信息工程学院 |

12 |

社会实践类 一流课程 |

纪录片与专题片研究 |

孙雪莹 |

人文学院 |

13 |

线上线下混合 一流课程 |

应用回归分析 |

线加玲 |

数学学院 |

14 |

线上线下混合 一流课程 |

现代汉语 |

邓瑶 |

人文学院 |

15 |

线上线下混合 一流课程 |

兽医内科学 |

李美荃 |

农学与生命科学学院 |

16 |

线上线下混合 一流课程 |

小学教育学 |

陈玉芳 |

教师教育学院 |

17 |

线上线下混合 一流课程 |

酒店管理概论 |

马英 |

旅游学院 |

18 |

线上线下混合 一流课程 |

工业控制系统与PLC |

蒲翠萍 |

机电工程学院 |

19 |

线下一流课程 |

药剂学 |

张雪梅 |

医学院 |

20 |

线下一流课程 |

字体与版式设计 |

周砚钢 |

美术与艺术设计学院 |

21 |

线下一流课程 |

幼儿园管理 |

高春玲 |

学前教育与特殊教育学院 |

22 |

线下一流课程 |

餐饮运营管理 |

田芙蓉 |

旅游学院 |

23 |

线下一流课程 |

混凝土结构工程设计原理 |

魏屏 |

建筑工程学院 |

24 |

线下一流课程 |

园艺植物育种学 |

张永福 |

农学与生命科学学院 |

25 |

线下一流课程 |

概率论与数理统计 |

姚斯晟 |

数学学院 |

26 |

线下一流课程 |

毛泽东思想和中国特色社会主义概论(公共课) |

张春梅 |

马克思主义学院 |

27 |

线下一流课程 |

无机化学 |

王宝玲 |

化学化工学院 |

28 |

线下一流课程 |

高级英语(一) |

马慧 |

外国语学院 |

29 |

线下一流课程 |

大学体育(公共课) |

王玉洪 |

体育学院 |

(三)教材建设

坚持党管教材,修订《昆明学院教材建设与管理办法》等制度,成立校院两级教材工作领导小组,形成党委领导、校院两级联动、多部门协同配合的教材管理机制。严把教材政治关、学术关和意识形态关,对新增教材、改换教材执行校-院-教研室三级教材选用审核制度,学生、教师、督导和管理多主体多层次开展教材评价,确保高质量、高水平教材进入课堂。学校马工程重点教材使用比例为 100%。2023年,共出版教材8种(本校教师作为第一主编)。

表12 教师主编出版教材情况

工号 |

教师 姓名 |

教材名称 |

ISBN |

类别 |

出版社 |

出版 时间 |

02040012 |

陆志平 |

政府会计习题集 |

978-7-5482-4882-8 |

教材 |

云南大学出版社 |

2023 |

02010226 |

罗伊玲 |

咖啡制作与品鉴 |

978-7-5680-9404-7 |

教材 |

华中科技大学出版社 |

2023 |

02010166 |

马俊 |

国际贸易实务与案例分析(双语版) |

978-7-3025-7628-0 |

教材 |

清华大学出版社 |

2023 |

02011341 |

王勇 |

西式菜肴制作技术 |

978-7-5184-4323-9 |

教材 |

中国轻工业出版社 |

2023 |

02010166 |

马俊 |

国际商务谈判理论与实战(双语版) |

978-7-3025-7660-0 |

教材 |

清华大学出版社 |

2023 |

02010406 |

高春玲 |

婴幼儿融合教育 |

978-7-5720-2163-3 |

教材 |

上海教育出版社 |

2023 |

02010021 |

周明 |

大学体育立体化教程 |

978-7-5644-3865-4 |

教材 |

上海教育出版社 |

2023 |

02010878 |

陈旭 |

公路工程造价 |

978-7-5487-5524-1 |

教材 |

中南大学出版社 |

2023 |

(四)实践教学

1.实验教学

本学年本科生开设实验的专业课程共计728门,其中独立设置的专业实验课程338门。

学校有实验技术人员59人,具有高级职称23人,所占比例为38.98%,具有硕士及以上学位32人,所占比例为54.24%。

2.本科生毕业设计(论文)

为进一步凸显应用型特色,学校修订《昆明学院毕业论文(设计)工作条例》,一方面鼓励毕业论文(设计)面向行业企业一线选题,另一方面积极推进行业+专业双导师论文负责制,提高毕业论文应用水平。本学年共开设了6268选题供学生选做毕业设计(论文)。我校共有732名教师参与了本科生毕业设计(论文)的指导工作,指导教师具有副高级以上职称的人数比例约占53.14%,学校还聘请了195位外聘教师担任指导老师。平均每位教师指导学生人数为6.75人。6321篇本科毕业论文中,选题来自实验、岗位实习、工程实践和社会调查等论文 4383篇,占比44.22%。双导师指导的论文(设计)1581篇,占比29.28%。

3.实习与教学实践基地

学校积极推进校政行企四方合作,与云南省文化旅游厅及下属单位、各地州教体局及下属中小学幼儿园、云南省农科院及各地农科所、云南白药、昆明第一人民医院、昆明船舶厂等共建实验实训、社会实践等基地213个,本学年共接纳学生17447人次。

通过搭建线上管理平台,实现教学大纲、实施计划、双导师指导记录和评价手册全程信息化记录和管理。通过对实习活动开展检查及实习单位意见反馈等完善实习实践环节质量监控,促进实习质量不断提升。

(五)创新创业教育

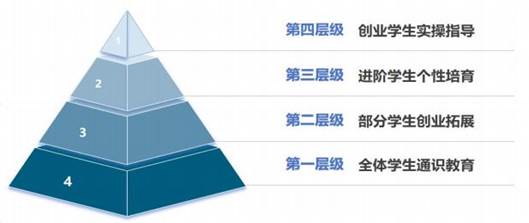

学校高度重视创新创业教育,搭建集理论教学、实践教育、政产学研合作、教师能力提升、创新创业文化创建、教育改革保障、检查监督等多部门多环节协同一体的创新创业教育体系,强化校内外结合创新创业教师队伍,拥有创新创业教育专职教师82人,就业指导专职教师13人,创新创业教育兼职导师260人。设立创新创业教育实践基地(平台)2个,其中大学生创业园1个,众创空间1个,与昆明国家经济技术开发区云南海归创业园共建“昆明学院学生创业实习基地”等4个。按照“面向全体、注重引导、分类施教、结合专业、强化实践”的原则,构建“四层级一体化”的创新创业教育模式。

第一层级面向全体学生开设《创新创业教育》通识必修课程(2学分) 以及结合专业的创新创业选修课(2学分)和创新创业实践(2学分) ; 第二层级面向有创业兴趣和创业意愿的学生开展拓展性教育(第二课堂2学分) ;第三层级面向有创业计划和创业项目的学生(或团队)开展个性化培育 ;第四层级面向正在创业的学生(或团队)开展实操性指导 ,创新创业类课程贯穿人 才培养全过程( 见图 8 )

图8 “四层及一体化”的创新创业教育模式

本学年学校共立项建设国家级大学生创新创业训练项目54个(其中创新48个,创业6个),省部级大学生创新创业训练项目196个(其中创新166个,创业30个),创新创业教育成效显著。2022年以来,创新创业项目累计注册企业14家,创业带动就业成效显著,其中美术与艺术设计学院学生张恩龙同学创办的“昭通云咚网络科技有限公司”带动就业2208人。

(六)教学改革

坚持内涵式发展、推动教育教学改革、强化教学成果转化。一是组建团队。充分发挥36个省级教学团队引领作用 ,成立 221 个课程团队 ,开展集体磨课,教学研讨等有组织教研活动。二是制度保障。出台《昆明学院教学成果奖培育与管理办法》等文件,明确教学成果培育、申报和认定程序,突出省级教学成果一等奖及以上的奖励程度,瞄准高水平教学成果产出。三是分类培育。通过挖掘特色,整合资源,横向联动行业产业,纵向联动高水平大学,形成院-校-省-国家级教学成果奖培育体系。

2023 年获得省级教学成果奖 7 项,其中省级教学成果一等奖4 项,二等奖 3 项,评选校级教学成果奖28项。

本学年我校教师主持建设省部级教学研究与改革项目13项,新增教育部产学合作协同育人项目7项,立项建设校级教育教学改革项目38项。

表13 2023年我校教师主持省级及以上本科教学工程(质量工程)项目情况

项目类型 |

国家级项目数 |

省级项目数 |

总数 |

产学合作协同育人项目 |

7 |

0 |

7 |

实践教学基地 |

1 |

3 |

4 |

四、专业培养能力

(一)人才培养目标定位与特色

培养目标紧扣学校办学定位。学校办学定位是:紧紧围绕立德树人根本任务,坚持应用型办学定位,主动服务国家战略,深度融入云南省、昆明市经济社会发展 ,努力把昆明学院建设成为特色鲜明的综合性应用型高水平大学。人才培养目标是:坚持为党育人、为国育才,立足昆明、服务云南、面向全国、辐射南亚东南亚,着力培养思想品德优、理论基础实、专业能力强、综合素质高“上手快、后劲足、能创新”的高素质应用型人才。

主动适应地方经济社会需要。主动服务国家科教兴国战略和“ 一带一路”建设,紧密围绕云南省“3815”和昆明市“六个春城”发展战略对高素质应用型人才的需求,根据地方经济发展重点产业,优化调整专业布局,强调实践能力,突出技能兴滇,提高人才培养与经济社会需求的适配度。

注重德智体美劳全面发展。制定《昆明学院关于构建德智体美劳“五育并举”人才培养体系的实施意见》,加强国家安全和思政教育,开设社会主义核心价值观实践必修、体育必修+俱乐部制选修、美育通识必修+艺术特色选修、劳动教育通识必修+专业教育等课程 ;构建德育为先、智育固本、体育强魄、美育化人、劳育重实的“五育并举”育人体系;开展全覆盖、有特色、重实效的五育综合评价。

(二)专业课程体系建设

构建以“基础贯通 、专业平台、岗位方向 ”专业教育为主体,以通识教育和职业发展教育为两翼的“一体双翼 ”课程体系,依据专业教学质量国家标准和认证标准要求,结合社会发展需求,与本科专业人才培养方案修订同步进行。依托产业学院产教融合载体,通过开展学科竞赛、创新创业孵化等教学、比赛、培训和实操一体化课程,学生所学匹配企业需求,打通应用型人才培养最后环节。

实施《昆明学院本科专业课程体系合理性评价办法》,根据市场需求和多方评价,构建能力产出型人才培养课程体系。开足公共课程,通识课学分、学时分别占总学分、总学时的 34.5%、36.9%。开实专业理论课程,学分、学时分别占比 33.4%、22.1%。三是开强专业实践课程,学分、学时分别占比 32.1%、41%。

加强课程建设与规划。一是推进公共课改革,实行思政课程集体备课制 ,大学英语分级选课制 和大学体育俱乐部制 ,推进分专业集群的公共课选课改革。二是做实专业课程,各专业着力打造 5-8 门学科基础课、8-10 门专业核心课,实现以点带面。三是做强专业实践课,开展项目制产教融合实 践课程改革探索,将项目孵化、成果产出、学科竞赛和创新创业等融入课程,学赛创一体化突出应用型人才培养课程建设。

(三)立德树人落实机制

学校坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务、把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准。一是构建全员育人体系,制定《昆明学院“ 三全育人”综合改革建设方案》《 昆明学院建设云南省社会主义核心价值观教育示范学校实施方案》,开展“十项育人”工作,党政领导带头联系师生,带头深入课堂,带头讲党课、上思政课,深入推进党建引领推进“一站式”学生社区协同育人,实施“三进”行动,形成全员育人良好氛围。二是扎实推进全程育人,从新生开学“ 思政大课”,至学生毕业“最后一堂廉政教育课”全程开展思想政治教育,从职业生涯规划到毕业就业创业指导全程开展就业服务 ,从入学心理测试到持续追踪全程开展心理辅导 ,育人工作贯穿全程。三是搭建全方位育人新格局,多措并举全面推动“三全育人”综合改革试点,落实“大思政课”建设工作方案,修订 2023版人才培养方案,实施“ 思政+第二课堂”项 目,用好“校园+社会”为主场景的“大课堂”,上好“行走的思政课”,实施“理响洋浦”实践育人计划,打造“初心所向”思政实践育人品牌项目,开设聂耳大学生艺术团特色公选课,全方位、 多举措构建“线上+线下”“课内+课外”“校内+校外” 的“大思政课”育人新格局,不断开创思想政治教育内涵式发展新局面。“精准思政视域下一站式学生社区数字服务平台建设”获中国高等教育学会数字精品项目,在省内高校中率先建成“ 昆明学院习近平新时代中国特色社会主义思想学习园地”,《昆明学院在“行走的思政课”里“与国同歌”》被人民网转载报道,是云南省首批培育社会主义核心价值观示范高校、首批“ 三全育人”综合改革试点高校

本学年,全校 9251 名青年学生返乡投身家乡建设,学生中涌现获得“ 中国大学生自强之星”、云南省“百名大学生自强之星”称号的优秀个人。

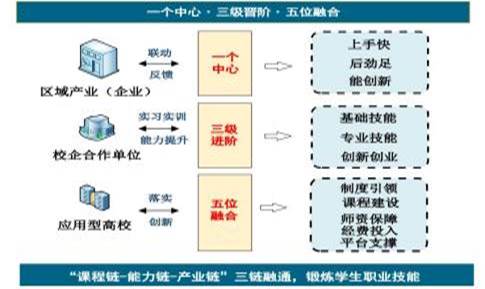

(四)实践教学

按照行业用人需求 ,构建一个中心、三级进阶、五位融合的“ 一三五”实践教学体系。“一个中心”指聚焦区域产业行业需求,培养“上手快、后劲足、能创新”的高素质应用型人才;“三级进阶”指学生基础技能、专业技能、创新创业三种能力递阶训练;“五位融合”指制度引领、课程建设、师资保障、经费投入、平台支撑五位一体,融合互补(见图9)。

图 9“一三五 ”实践教育教学体系示意图

修订《昆明学院本科教学实践教学管理制度》,统筹产教融合和校行企合作资源,促成“教育链-人才链-产业链”三链融通。校内实践从操作性实验递进至创新性实验,促进学生专业技能形成。校外实践“见习-实习-研习”逐层进阶,锻炼学生职业技能。学校专业平均总学分142.64,其中实践教学环节平均学分45.73,占比32.06%。

五、质量保障体系

巩固“以本为本、质量至上”的质量意识,落实“学生中心、产出导向、持续改进”的教育理念,构建以学生成长成才为核心的质量保障机制,持续健全教育教学质量保障体系,将质量意识、质量标准、质量监督、评价反馈、质量改进等落实到本科教育教学各环节,努力构建自觉、自省、自律、自查 、 自纠的本科教学质量保障和质量文化体系。

(一)不断完善质量标准,健全校院两级联动的质量保障体系

一是以符合国家、社会、学校及师生等需求为宗旨,以教学管理制度、人才培养方案、课程教学大纲各教学主要环节等为载体,以培育办学特色、培养高素质应用型人才为目标,逐步构建覆盖人才培养全过程的质量标准体系。二是实施校院两级联动,职能部门根据职能职责逐步制定涵盖教育教学、师资队伍、学生发展等全过程的质量标准,二级学院根据校级质量标准,逐步细化补充体现专业特色的质量标准。三是出台《昆明学院教育教学质量保障实施办法》,以质量保障共同体建设为目标,建设校院两级质量保障组织,校党委会、校长办公会为质量保障的最高决策机构;校学术委员会、教学指导委员会为质量监控提供学术咨询;质量监控与评价中心统筹全校本科教育质量监控和保障工作;二级学院履行教学质量运行及过程管理的主体责任,细化质量管理制度,落实质量标准的执行。四是建强质量监控与评价教学督导、学生教学信息员、日常教学管理三支队伍,三支队伍目标一致、分工明确、高效协同,为有效实施质量监控与评价工作奠定了坚实的基础。

(二)深化教学评价改革,严把主要教学环节质量关

1.运行“产出导向”的教学评价机制

一是出台《昆明学院本科专业教考分离实施办法》《昆明学院课程目标达成度评价办法》。注重多元化考核评价,过程性考核≥40%,终结性考核≤60%。开展平时作业、阶段性测试、小组合作、调研讨论、探索创新等过程性考核,加大分析能力和解决真实问题能力的比重。二是公共必修课、专业基础课 、专业核心课全面实施教考分离 ,鼓励支持其他课程实施教考分离 ;三是推动试题库建设和无纸化考试,提高考核和课程学分的信度及效度。四是定期开展教师评学,及时监控学生学习状态,进一步强化了“学生中心、产出导向”理念,更加关注学生的学习体验和学习效果,对加强学风建设提供依据。

2.抓实主要教学环节的过程性管理

一是全过程规范实习管理。搭建线上管理平台,实现教学大纲、实施计划、双导师指导记录和评价手册全程信息化记录和管理。通过对实习活动开展检查及实习单位意见反馈等完善实习实践环节质量监控,促进实习质量不断提升。二是“线上线下”严抓毕业论文质量关。实行毕业论文(设计)指导老师、评阅老师和答辩委员会三级评定相结合的综合成绩评定制度,论文管理实现全流程规范化和信息化管理。严格执行毕业论文(设计)质量专项检查制度,论文两轮查重制度且重复率不得高于30%。连续两年参加教育部本科论文抽检,合格率为 99.9%。三是严格考试管理,取消补考和毕业“清考 ”,建立学业预警与退出机制,及时提醒学习异常的学生。四是严格校院两级毕业资格审核,近三年未达到毕业要求的学生人数分别为 68 人、64 人、39 人,呈逐年递减趋势。

(三)完善内部监控与评价机制

一是出台《昆明学院人才培养质量达成度评价管理办法(试行)》《昆明学院本科专业课程体系合理 性评价办法》《昆明学院课程目标达成度评价办法》等制度,为开展内部监控与评价奠定基础。二是建立常规检查与专项检查相结合的监控机制,落实每学期期初、期中、期末三段式全过程教学检查, 确保日常教学运行和管理常态化监测到位;组织开展毕业生毕业要求达成、课程目标达成、培养方案制(修)订、课程大纲、教材、课程思政、毕业论文(设计) 等专项检查 ;定期召开师生座谈会,听取师生对教学的意见和建议。三是聚焦学生的学习成效,依托“评价系统”开展多元主体评价,定期组织开展教师评学、学生评教、领导干部听评课、同行、督导评价等多种形式相结合的教师教学质量综合评价,使多元主体评价成为常态,并根据多维度评价形成各类评价分析报告,及时诊断教学问题,为持续改进提供依据。在学校数据分析报告的基础上,新增二级学院本科教学数据分析报告和专业数据分析报告,为专业建设的持续改进提供数据依据,使改进更有针对性。

(四)外部评估助推专业内涵提升

一是以专业认证为抓手,强化专业内涵建设,学校通过师范认证的专业数量全省名列前茅。二是扎实开展专业综合评价,学校共参与5轮省内专业综合评价,全部专业达到C级及以上。三是出台毕业生跟踪调查和社会评价制度,常态化开展第三方机构评价,为持续改进人才培养质量奠定基础。四是积极推进课程评价,出台《昆明学院关于课程评价工作实施意见》,组织校外专家对课程建设和教师教学进行评价,根据“优教优酬 ”原则,评价结果与教师绩效考核、职称评聘挂钩。2021年至今,已邀请校外专家2265人次完成6轮次共计654门课程评价,参评教师978人次,实现 2019 版人才培养方案通识课、专业基础课和专业必修课全覆盖。

六、学生学习效果

落实“立德树人”根本任务,围绕学校中心工作,“以生为本”持续推进学校学生工作高质量发展。以加强对学生的服务与管理为主线,聚焦学生思想政治教育、行为规范管理、学生发展指导、学生事务管理等职能,紧盯重点、狠抓难点,服务教育教学,为学生全面发展、健康成长奠定基础。

(一)学生学习成效

1.毕业情况

2024届共有本科毕业生6398人,实际毕业人数6398人,毕业率为100%,学位授予率为99.19%。与2022-2023学年质量报告数据相比,毕业率和学位授予率均减少0.81%(表14)。

表14 昆明学院2023-2024届普通本科生毕业率和学士学位授予率

毕业届 |

应毕业数 |

毕业数 |

结业数 |

毕业率 |

授予数 |

不授予数 |

授予率 |

2023届 |

6073 |

6034 |

39 |

99.36% |

6034 |

39 |

99.36% |

2024届 |

6398 |

6346 |

52 |

99.19% |

6346 |

52 |

99.19% |

2.大学英语四六级

大学英语课实行分级制教学,开展全真模考,着力加强四六级考点建设,改善考试设施,更新考试设备,优化考试场地。2024届本科生(不含专升本),四级过级率为48.56%,六级过级率为12.83%(表15)。近两学年四六级过级率稳步提升,英语学习氛围向好。

表15 近两学年四六级过级率统计情况

级别 |

学年 |

过级率(%) |

全国大学英语四级 |

本学年 |

48.56 |

上学年 |

43.22 |

全国大学英语六级 |

本学年 |

12.83 |

上学年 |

11.02 |

3.计算机等级

学生参加全国计算机等级考试,与上一学年相比,报考人数从1815人激增至2634人,增长了819人,增长率达到45.124%;通过人数从328人增加到588人,增加了260人,通过率从18.07%提高到22.32%,提升了4.25个百分点,通过率实现了显著增长。

4.体质测试

学校持续推进大学体育俱乐部制改革,强化《大学体育》课程建设,常态化举办冬运会等体育活动,利用“步道乐跑”APP和“雨课堂”等现代技术手段监测学生日常运动情况,多措并举不断提高学生体育综合素质和能力。2023年学生的体质健康合格率达到了91.48%,优秀率和良好率分别达到了4.80%和11.68%(表16),较上一年呈现稳步上升的趋势。

表16 2023年全校学生《国家学生体质健康标准》测试数据结果

年度 |

2022年 |

2023年 |

参测人数(人) |

20108 |

19085 |

等级 |

人数(人) |

比例(%) |

人数(人) |

比例(%) |

优秀 |

675 |

3.36 |

917 |

4.80 |

良好 |

2260 |

11.24 |

2229 |

11.68 |

合格 |

15438 |

76.78 |

14313 |

75.00 |

不合格 |

1735 |

8.63 |

1626 |

8.52 |

总合格人数/比例 |

18373 |

91.37 |

17459 |

91.48 |

参测率(%) |

94.28 |

94.47 |

图10 2023年学生体质健康测试结果等级分布

图11 2023年学生体质健康测试结果等级分布

5.学科技能竞赛

本学年,学生参与各级各类学科竞赛和文艺、体育竞赛共涉及262个竞赛项目,其中学科竞赛获得国家级奖项310项,省部级奖项980项,文艺、体育竞赛获国家级奖113项,省部级奖207项。学生在学期间获得国家认可的职业资格证书学生数占在校生数的比例为16.88,较上一年有所增长。

6.攻读研究生情况

学校高度重视考研工作,出台了《昆明学院“考研促学”工作方案(试行)》,将考研作为促进学校学风、教风和校风建设,提升人才培养质量和专业建设水平的重要抓手,2023年共2387名毕业生报名参加硕士研究生考试,报考率为50.12%,上线率为11.39%,升学率为7.68%,其中四年制普通本科(不含公费师范生)升学率11.33%,较上一学年上线率、升学率均有明显提升。

图12 近三届本科生考研上线录取情况

(二)学生综合素质

一是制定《昆明学院学生“五育”综合素质评价实施办法》,规范和提升学生文明素养,引导学生全面发展(见图13)。二是通识育人强素质。以通识教育为基础,通过深化课程思政改革与优化课程体系,提升学生综合素质。三是以体育人健身心。深化体育教育改革,构建多元化体育育人体系,促进学生身心健康与全面发展。四是以美育人提素养。落实“第二课堂成绩单”制度,面向非艺术专业学生设立6个艺术分团特色公选课,开展“思政+艺术”课程;依托艺术实践平台与校外展演,打造“行走的思政课”;依托“青春之声 ”广播台建立有声语言艺术工作室,强化学生文化担当,提升学生美育素养与社会责任感。五是以劳育人见成效。将劳动教育作为立德树人的重要内容,实施“理论+实践 ”教育模式,开设《劳动教育》必修课,开展劳动教育实践周活动。通过勤工助学、劳动锻炼、实习实训、社会实践 、志愿服务等环节,把劳动教育贯穿人才培养全过程,学生劳动素质得到全面提升。

图13 “五育”综合素质评价

本学年,校院两级开设第二课堂社会实践类项目共280个;围绕科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务、卫国戍边等领域,组织263名指导教师、9500余名学生,组建144支团队,开展大学生“三下乡”“返家乡”“社区计划”“扬帆计划”等社会实践活动;开设第二课堂创新创业、专业技能类项目共359个;开展“书韵飘香”读书文化节、“知行杯”篮球赛等第二课堂文体活动427个,着力打造50余项高品位、有影响、覆盖广的校园文化品牌活动,为学生综合素质提升提供有力保障。

(三)就业情况

学校党委把“稳就业”摆在更加重要位置,认真落实“一把手”工程,层层压实政治责任,积极构建“学校主导、部门统筹、学院主体、全员参与”四级联动工作机制,建立健全书记、校长亲自挂帅、全体校领导、各二级学院党政负责人、班主任、辅导员同向发力的四级责任制。认真落实“书记校长访企拓岗促就业”专项行动,提质扩容就业岗位;坚持需求导向,强化政校企协同育人;强化精准指导,实施就业服务一人一档、一生一策和校院领导结对帮扶制;制定3+5+N校园招聘工作方案,做到“日日有推介、周周有专场、月月有双选”;严格落实“三不得”“四不准”工作要求,强化数据核查。学校毕业生去向落实率和就业质量逐年稳步提升,确保了就业大局总体稳定。

截至2024年08月31日,学校应届本科毕业生总体就业率达86.9%。

毕业生最主要的毕业去向是企业,占55.81%。升学454人,占7.1%,其中出国(境)留学14人,占0.25%。

1.毕业生去向落实率

学校毕业生具有“扎实、务实、朴实、踏实”的“四实”品质而受到社会及用人单位的认可。为了提升就业创业服务工作的精准化水平,学校从“学生”和“用人单位”视角综合评价毕业生的就业质量,较全面的了解毕业生当前的就业现状及其竞争优劣势。截止2024年8月31日,6398名本科毕业生,落实毕业去向5560人,落实率为86.90%,毕业生最主要的毕业去向是企业,占55.81%。升学454人,占7.10%。

2.毕业生就业分布

截止2024年8月31日,2024届我校本科毕业生总人数6398人,其中82.42%的毕业生选择省内就业,服务本地经济社会发展。毕业生就业去向分布:入职率77.52%,国内升学率6.88%,出国出境升学率0.22%,自主创业率0.41%,基层项目率1.28%;就业行业、职业、单位占比排前的分别是:“教育”25.14%、“其他人员”30.84%、“民营企业/个体”58.05%。

3.用人单位对毕业生评价

学校建立对社会用人单位和毕业生的跟踪调查机制,针对毕业生开展社会需求与培养质量跟踪评价。用人单位普遍反映,2024届毕业生整体在职业道德、敬业精神、心理素质、团队合作等方面表现优异,在理论水平、专业知识结构、技能掌握等专业素质方面基础扎实、运用灵活,在业务能力、创新能力、学习能力等综合素质上显示出较高的水平,对学校毕业生的工作表现感到满意。

(四)学生满意度

学校不断深化教育教学理念,明确学生在教学活动中的核心地位,积极倾听学生对教学工作的意见和建议,大力改革教学内容和教学方法,激发学生的学习热情,充分发挥学生的主体作用。2023年学校组织了学生满意度调查,覆盖全校21085名学生,成功回收有效问卷16721份,回收率高达79.3%。

1.学生指导和服务满意度调查情况分析

在针对学校指导与服务工作满意度的调查中,调查内容涵盖了学校整体管理状况、当前学生学风总体状况等共计十三项指标。根据统计分析,学生对学校指导与服务工作的总体满意度达到了95.98%,其中思想品德教育(97.46%)、心理健康教育(97.12%)、学校整体管理状况(97.10%)这三个方面的满意度位居前三名。详细调查统计结果请参见下表及附图。

表17 昆明学院学生对学校指导与服务工作的满意度统计表

测评项目 |

满意度 |

测评项目 |

满意度 |

学校整体管理情况 |

97.10% |

心理健康教育 |

97.12% |

目前我校学风总体情况 |

95.37% |

校园网络建设与管理 |

93.14% |

辅导员工作情况 |

96.86% |

宿舍住宿环境 |

93.55% |

经济困难学生资助工作 |

96.62% |

大学生社会实践 |

95.68% |

党团组织建设和作用发挥 |

97.02% |

后勤服务工作 |

96.43% |

校园文化活动 |

95.87% |

学校周边治安环境 |

95.47% |

思想品德教育 (法制、安全教育) |

97.46% |

|

|

2.学生自我学习与成长的满意度调查情况分析

在对学生自我学习与成长满意度问卷调查中,共涉及专业、综合素质、政治素质、道德品质等18项内容,经统计,学生对自我学习与成长的综合满意度为96.05%,其中学生对“政治素质”(98.22%)“道德品质”(98.13%)、“综合素质”(97.89%)三项调查的满意度分别居前三,而学生对“外语水平”(85.76%)则相对满意度较低,具体调查统计情况详见表18。

表18 昆明学院学生对自我学习与成长的满意度统计

项目 |

满意度 |

项目 |

满意度 |

专业 |

97.28% |

人际交往能力 |

96.10% |

综合素质 |

97.89% |

分辨和接受新事物的能力 |

97.27% |

政治素质 |

98.22% |

分析、解决问题能力 |

97.36% |

道德品质 |

98.13% |

自主学习能力 |

94.76% |

责任意识 |

97.58% |

身体素质 |

95.91% |

七、特色发展

坚定特色鲜明的综合型应用型高水平大学发展思路,以培养思想品德优、理论基础实、专业能力强、综合素质高“上手快、后劲足、能创新”的高素质应用型人才为目标,以产教深度融合为路径,以专业认证为抓手,在落实OBE理念、应用型人才培养-科学研究-社会服务三位一体协同发展、校政行企四方协同育人体制机制改革等方面积极探索实践,坚持走特色强校之路。

(一)以市场需求为导向,动态调整专业布局,建强与区域产业行业高度契合的专业群

将生源状况、就业质量及专业适配度、目标达成度、资源保障度等作为重点考评指标,实施人才需求预测、专业预警和动态调整听证会等制度,形成招生就业联动、专业产业互动、建设考核牵动的本科专业动态调整机制。撤停19个过剩专业,新增数据科学与大数据应用、智能制造工程、智慧农业、数字经济、数字人文等“四新”专业,招生专业保持在48个左右,服务文化旅游、跨境数字经济贸易、高原特色现代农业、人工智能与先进制造、大健康、边疆基础教育等区域重点产业和行业。专业布局实现服务云南省经济社会发展的应用型专业占比100%,校企、校校、校政合作共建应用型专业占比100%。本科专业与社会需求的契合度全面提高。

图14 昆明学院本科专业服务区域重点行业产业动态调整示意图

(二)以产教深度融合为路径,以5个现代产业学院建设为突破口,构建校政行企四方协同育人机制

出台《昆明学院综合型应用型高水平大学建设体系》《昆明学院综合型应用型本科教学行动计划(2022-2024年)》以及《昆明学院现代产业学院建设指导意见》《昆明学院现代产业学院建设与管理办法》《昆明学院现代产业学院建设考核指标体系》等系列文件,与云南省文旅厅、云南省商务厅、丽江市人民政府、中国(云南)自由贸易试验区、昆明市教体局、昆明船舶集团、云内动力、等政府部门及头部企业签订合作协议。2020年起投入近亿元资金,建设现代旅游餐饮产业学院、大数据应用专精特新产业学院、自贸学院、智能制造现代产业学院、现代艺术创新产业学院5个现代产业学院。政府主导,专业、行业、企业共施人才培养过程,共同开展学习评价,探索实施校政行企四方协同育人机制。

近三年,企业投入课程建设和实验室建设经费500余万元,课堂教学引入企业实际项目,共建以解决生产实际问题为主的课程资源库18类,开设项目制课程400门,出版应用型教材38部,专著22部。实践教学学时比重超过30%,组织学生深入中小学、企业一线集中实习实践,100%落实校内校外双导师指导及评价。划拨专项经费用于学生参加各类专业行业竞赛,学生参加竞赛超过4.3万人次,获奖6千余人次,做到“学中做,做中学”,培养学生毕业即上岗的岗位适应度。

图15昆明学院校政行企四方协同育人机制示意图

(三)以专业认证为抓手,全面践行OBE理念,全方位推进毕业要求与岗位能力的匹配度

学校14个师范专业全部通过教育部师范类专业第二级认证,出台《昆明学院师范类专业认证状态保持及监控实施方案》,学前教育、汉语言文学两个国家级一流专业建设点对标第三级认证标准开展卓越师范生培养升级建设。开启旅游管理、酒店管理、烹饪与营养教育3个管理类专业及智能制造工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺等5个工程类专业的国际认证。学生中心、产出导向、持续改进理念全面落实在所有本科专业中。反向设计方面,所有专业与行业或企业深度合作,开展人才培养目标需求调研和合理性分析,全面修订专业人才培养方案,细化毕业要求能力指标,重构课程体系,形成支撑培养目标和毕业要求达成的课程支撑矩阵。正向施工方面,夯实学科基础,强化专业理论,突出实践训练,发布《本科专业教学质量年度报告》《本科专业毕业要求达成度报告》,落实“课程目标-毕业要求-培养目标”三个达成和三个支撑。

(四)做强科研服务新质生产力

扎实开展有组织的科研,加强“院士工作站+科技创新团队”模式的科研队伍建设,持续深化科教融汇。近三年,学校研究与试验发展经费均超过1亿元,师均科研经费连续三年超过10万大关。获云南省科技进步奖一等奖、二等奖、自然科学奖二等奖等省级科研奖励22项。授权发明专利80项。在云南省高校中率先成立科技成果转化中心,持续推进高原湖泊水污染治理、魔芋资源利用与生物育种、金属有机材料、智能制造与数据应用、学特融合、跨境数字经济等重点研发领域科技创新,获批智能物流装备、智慧农业工程、沈卫明院士工作站等科研平台18个,建设6个科研特色团队,获得跨境贸易智能金融关键技术等中央支持地方重大专项,“药用水蛭高密度人工养殖技术成果转化研究” 等项目获云南省高校服务重点产业科技专项。科技专利转化提升显著,仅2024年上半年,完成专利转让8项,转化数量和金额同比增长超过100%。

(五)社会服务助力边疆发展

学校主动服务地方,与省文旅厅、昆明自贸区、磨憨一磨丁经济合作区、昆明市教体局、晋宁区开展合作共建。对口帮扶禄劝、东川县区,开展镇康、河口边境县体育美育“浸润行动”、新高考学科送教等服务,每年承担教育部、外交部以及省市各部门委托的专项培训、国际技能培训等2万余人次,面向南亚东南亚国家举办基础教育、农业种植及先进制造等多领域国际技能培训。依托“中国-上合组织青年交流中心”,开展“相聚七彩云南”上合组织国家青年系列交流活动,成为昆明市国际交流重要品牌。

八、需要解决的问题

(一)课程建设力度还需进一步加强

教师运用信息技术助力课堂教学的能力有待提高,教学内容深度不够,高阶性、创新性、挑战度还需提高,课程“两性一度”建设的成果不多,国家级一流课程尚未突破,利用产教融合渠道行业企业和学校双方共建高质量课程资源库尚不充分,与行业企业共建课程资源的长效机制有待进一步完善和加强。

(二)质量文化建设有待加强

教育教学整体质量的架构不够完善,把质量文化作为学校文化建设的重要方面进行统筹规划和重点建设还需加强。以“学生中心”的人才培养理念贯彻落实不够,学生发展全过程的质量评价方法、手段有待探索,质量共同体理念不够深入,各质量保障主体间联动发力不够,二级学院质量保障体系建设还需加强。